您现在的位置是:首页 > 变频技术 > 变频技术

变频技术在中央空调上的应用

![]() 来源:艾特贸易2017-06-05

来源:艾特贸易2017-06-05

简介空调电动机一般为 380V 、 15 ~ 55kW 。作为建筑物重要的耗电设备,空调风机采用变频调速已是大势所趋。采用变转矩变频器,既可满足空调的需要,且可节电 30% ~ 60% ,又延长了空调

空调电动机一般为380V、15~55kW。作为建筑物重要的耗电设备,空调风机采用变频调速已是大势所趋。采用变转矩变频器,既可满足空调的需要,且可节电30%~60%,又延长了空调机的寿命。再加上温湿度传感器和微机闭环控制,成为现代化的空调器。而小型空调器数量大,应用面广,多为单相电动机驱动,故效率低,又笨重。后采用微型三相电动机,与相同功率单相电动机比,体积和重量可减少30%~50%。变频器可由三相供电,也可单相输入、三相输出。

为保证产品质量,纺织厂要求有一定温湿度,纺线才不断;集成电路生产厂、药厂、食品厂要有一定洁净度,才能生产出合格的产品;公寓、写字楼、宾馆、大型商厦等为了人员和工作环境的舒适,都采用了中央空调,集中供暖、供冷。

1.中央空调系统的构成

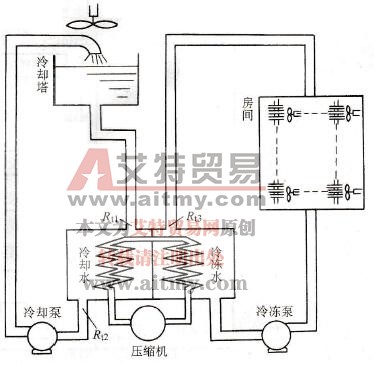

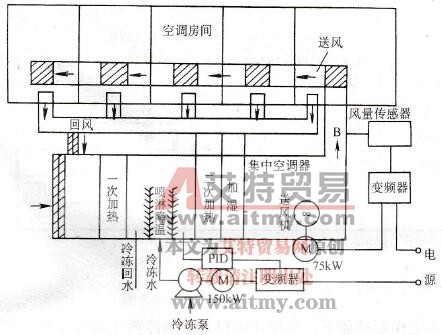

如图8-29所示,中央空调系统主要由以下几部分组成:

1)冷冻机组。是中央空调的“致冷源”,通往各个房间的循环水由冷冻机组进行“内部热交换”,降温为“冷冻水”。

2)冷却水塔。用于为冷冻机组提供“冷却水”。

3)“外部热交换”系统。由两个循环水系统组成。

①冷冻水循环系统:由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷冻机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在各房间内进行热交换,带走房间内的热量,使房间内的温度下降。从冷冻机组流出、进入房间的冷冻水简称为“出水”;流经所有的房间后回到冷冻机组的冷冻水简称为“回水”。

②冷却水循环系统:由冷却泵、冷却水管道及冷却塔组成。冷冻机组进行热交换,使水温冷却的同时,必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高。冷却泵将升了温的冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再将降了温的冷却水,送回到冷冻机组。如此不断循环,带走了冷冻机组释放的热量。流进冷冻机组的冷却水简称为“进水”;从冷冻机组流回冷却塔的冷却水简称为“回水”。

图8-29 中央空调系统的大致构成

4)冷却风机。有两种情况:

①室内风机:安装于所有需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的冷空气吹人房间,加速房间内的热交换。

②冷却塔风机:用于降低冷却塔中的水温,加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。

5)温度检测。通常使用热电阻,如图中的Rt1、Rt2、Rt3。

由此看出,中央空调系统的工作过程是一个不断地进行热交换的能量转换过程。在这里,冷冻水和冷却水循环系统是能量的主要传递者。因此,对冷冻水和冷却水循环系统的控制是中央空调控制系统的重要组成部分。

2.中央空调的拖动系统

中央空调的拖动系统通常由以下几个部分组成:

1)冷冻机组拖动系统;

2)冷冻泵拖动系统;

3)冷却泵拖动系统;

4)风机(包括室内风机和冷却塔风机)拖动系统。

3.变风量控制

空调的环境空气温度是随四季的变化而变化的,而且用空调送风的房间也不一样,所以世界上比较先进的国家都采用变风量空调,以达到节能的目的;变风量可以通过变频器改变风机电动机的转速来调节风量;同时还可调节冷冻泵控制送风温度,其构成如图8-30所示。

图8-30 中央空调变风量调节示意图

空调机将外面的新鲜空气吸入,进行过滤、冷热交换后送到楼房内,用变频器对空调机的送风机进行风量控制,以达到节能的目的。这里介绍的是大型商店使用空调机送风机调速控制的例子。

吸进的新鲜空气由空调机冷却或加热后,通过空调机送入室内。由于所需要的空气量随楼内的人数及昼夜大气温度的变化而不同,所以与此相应地对风量进行调节就可以减少输入风机的电能,并调整空调机的热负载。因此按适当的运行模式改变送风机的转速,从而控制送风量,就可以做到不仅减少送风机电动机的能耗,还可以减轻供暖气时锅炉的热负载和供冷气时制冷机的热负载。热负载的变动会引起冷水循环量的增加或减少,但任随其压力变化或只调节出水阀会造成很大的压力损失,使效率变低。对冷冻泵进行转速控制,可以保持最佳压力,防止压力损失,取得节能的效果。根据这个目的,对已有的冷冻泵进行调速控制时,变频器控制方式较其他调速方式更容易,也更经济。

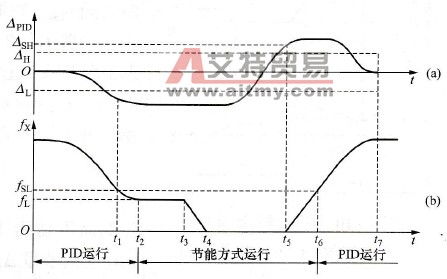

通常的送风机是用工频电源恒速运转,设有风门控制进风量,节能很少。引入变频器后,作为备用,保留了常规由工频电源运转的旁路系统。变频器根据PID调节器的信号进行速度调节,冷冻泵用压力进行PID调节。

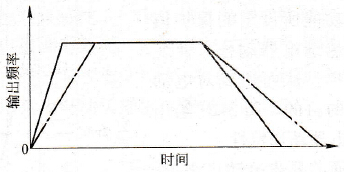

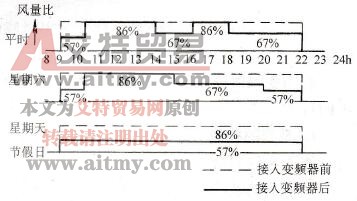

图8-31 运行模式图

图8-31是以一星期为周期,按平时、星期六、星期天与节假日分为三个运行模式的运行图。送风机的进风量根据二氧化碳浓度等环境标准来确定其最少的必需量。现有设备的送风机由于设计时留有一定的裕量,因此按高速时86%、中速时67%、低速时57%的进风量(转速)来设定。

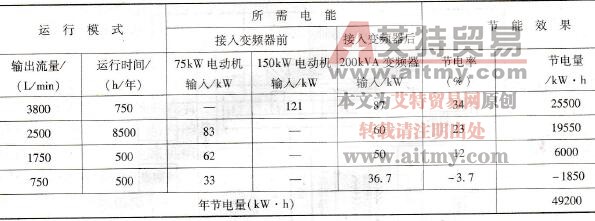

其节能效果如表8-7所示。

表8-7 节能效果