您现在的位置是:首页 > PLC技术 > PLC技术

PLC的发展概况

![]() 来源:艾特贸易2017-06-05

来源:艾特贸易2017-06-05

简介PLC 的产生源于美国汽车制造业飞速发展的需要。 20 世纪 60 年代后期,汽车型号更新速度加快。原先的汽车制造生产线上使用的继电接触器控制系统,尽管具有原理简单、使用方便、部

PLC的产生源于美国汽车制造业飞速发展的需要。20世纪60年代后期,汽车型号更新速度加快。原先的汽车制造生产线上使用的继电接触器控制系统,尽管具有原理简单、使用方便、部件动作直观、价格便宜等诸多优点,但由于其控制逻辑由元器件的固有布线方式来决定,因此缺乏变更控制过程的灵活性,不能满足用户快速改变控制方式的要求,无法适应汽车换代周期迅速缩短的需要。

20世纪40年代产生的电子计算机,在60年代已得到迅猛发展,虽然小型计算机已开始应用于工业生产的自动控制过程中,但因为原理复杂,又需专业的程序设计语言,致使一般电气工作人员难以掌握和使用。

1968年,美国通用汽车公司设想将两者的长处结合起来,提出了新型电气控制装置的十点招标要求,其中有:

继电控制系统设计周期短,更改容易,接线简单,成本低;能把计算机的功能和继电控制系统结合起来,但编程又比计算机简单易学、操作方便;系统通用性强等。

1969年,美国数字设备公司(DEC)结合计算机和继电接触器控制系统二者的优点,按招标要求完成了其研制工作,并在美国通用汽车公司的自动生产线上试用成功,从而诞生了世界上第一台可编程控制器。

从第一台PLC诞生至今,PLC大致分为四代产品。

第一代PLC,多数用一位机开发,采用磁芯存储器存储,仅具有单一的逻辑控制功能。

第二代PLC,使用了8位微处理器以及半导体存储器,其产品也逐步系列化。

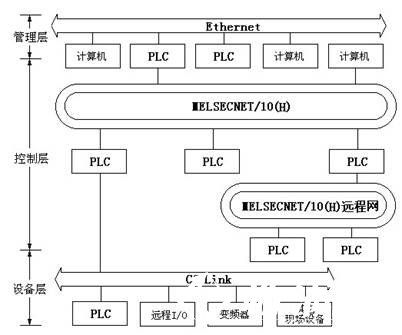

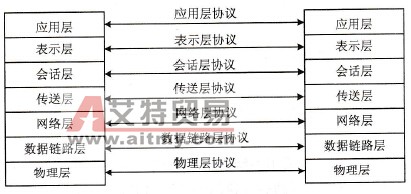

第三代PLC,采用了高性能微处理器及位片式CPU,工作速度大幅度提高,因而促使其向多功能和联网通信方向发展。

第四代PLC,不仅全面使用16位、32位微处理器、位片式微处理器、精简指令系统微处理器( RISC)等高性能、高速度的CPU,而且在一台PLC中同时配置多个微处理器,极大地提高了PLC的工作性能、速度和可靠性;同时由于大量含有微处理器的智能模块的出现,致使这一代PLC具有逻辑控制、过程控制、运动控制、数据处理、联网通信等诸多功能,真正成为名符其实的多功能控制器。在这一时期,PLC构成的PLC网络也得到飞速发展,PLC及其网络日益成为首选的工业控制装置,并将PLC视作现代工业自动化的三大支柱之一(CAM、机器人及PLC)。

显然,可编程控制器发展至今,早已不是当初仅具有“逻辑控制功能”的概念了,“PLC”也很难全面概括其多功能的特性。为此,1980年美国电气制造商协会(NEMA)给了它一个新名字:“Programmable Controller”,简称PC。国际电工委员会(IEC)分别于1982年11月和1985年1月颁发了可编程控制器标准草案第一、二稿,作了如下定义:可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为工业环境下的应用而设计,采用可编程序的存储器,存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各类机械或生产过程。可编程控制器及其有关设备,应按易于和工业控制系统联成一个整体,并易于扩充功能的原则设计。

鉴于缩写“PC”在国内已成为个人计算机(PersonalComputer)的英文缩写,为避免二者之间的混淆,因此在国内仍沿用PLC来表示可编程控制器。

我国对可编程控制器的研究和应用始于20世纪70年代中期。1974年开始研制PLC,但由于生产水平和器件的原因,未能推广应用。1977年研制成功了以一位微处理器MC14500为核心的可编程控制器,并开始应用于工业生产控制。20世纪70年代末80年代初,由于进口国外的成套专用设备,我国也引进了不少国外的PLC产品,且在此后的传统设备改造和新设备的设计中,逐年增多PLC的应用,取得了良好的效果。不少科研单位和高新企业,在积极引进国外PLC生产线的同时,消化吸收并继承发展、二次开发国外PLC产品,竞相研制、开发、生产了一些我国自己的PLC产品。如北京凯迪恩自动化技术有限公司自主开发设计的K3系列PLC,无锡信捷科技电子有限公司设计生产的XC系列PLC等。

点击排行

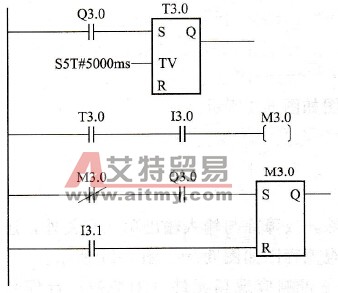

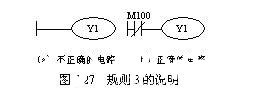

PLC编程的基本规则

PLC编程的基本规则